コラム

BLOGブログ

SFAとCRMは、業務効率化を図り、企業業績を向上させるという共通の目的を持っています。しかし、機能も一部重複していることから、その違いがいまいち分かりにくいと感じている方は多いことでしょう。

機能的な重複部分だけを見て、「どちらかで十分」と本質を理解せず誤った判断をする経営層のかたもいるようです。

しかし、SFAとCRMには明確な違いがあります。両者を連携しつつ上手に活用することにより、さらなる効果を期待できることもまた事実です。

では、SFAとCRMにはどのような違いがあるのか? 本記事では、SFAとCRMの用途や機能の違いを詳しく解説していきます。

目次

SFAは「営業活動支援向けのツール(システム)」、CRMは「顧客管理向けのツール(システム)」

SFAとCRMの違いを一言で表すなら、SFAは自社の営業活動にフォーカスした「営業支援ツール」、CRMは自社の顧客にフォーカスした「顧客管理ツール」であるということ。

日々の営業活動によって顧客が生まれるという観点に立つと、SFAはCRMの機能の一部を抜き出し、より営業プロセスに特化したシステムであると表すこともできます。

さらに、もう少しわかりやすく解説しますと、SFAは、自社の営業活動を一元管理し、日々の商談や売り上げの予測、営業に費やす時間配分の見直し、といった営業行為・営業活動をスムーズに行うためのマネジメントツールです。

CRMは、売上や利益に貢献する顧客を管理し、リピート購買や高額商品購入などの成果につなげることで、自社の業績を拡大させる顧客志向のマネジメントツールです。

大局的な目的である”企業業績の拡大”という方向性は同じですが、それぞれの活用場面が異なります。

SFAとCRMはどちらも営業パーソンが使うツールで、機能上共通したものも多くあります。

両者を比較するために、それぞれの主な機能をピックアップしました。まずはSFAの機能からご紹介します。

このような、機能が営業活動の複雑なプロセスを一つの循環としてつないでいきます。これにより、属人的になりがちな営業活動が一つの画面上で可視化され、営業活動における“抜け・漏れ”を無くして、営業チームの生産性を底上げします。これがSFAの一番の特徴となります。

このように、SFAによる運用をしていくことで、各営業パーソンの特性が見ることができるのはもちろん、データが溜まるにつれ「営業活動の標準化」が可能になり、自社の営業における“勝ちパターン”を科学的に把握することも可能になります。

これは、営業の人的リソースが増減する変化にも対応できるようになるということでもあります。誰でも一定の効率化を図った生産性ある営業活動ができる環境の構築にもつながります。

SFAとは、「営業の活動を見えるかして、営業における“成功”の再現性」を作るツール(システム)ということになります。

SFAを活用するのは営業社員が主となります。SFAは、属人化した顧客情報や営業ノウハウを集約し共有する、という目的も兼ね備えています。

したがって、自社営業のパフォーマンスに課題があると疑われるケースでは、SFAの導入を検討した方が良いケースが多くあります。

続いて、顧客関係管理とも称されるCRMの主な機能です。一般的なCRMには、以下のような機能が実装されています。

SFAと共通する機能もあるCRMですが、顧客管理を得意とするツールですので、「顧客を軸にした機能」を多く有しているのが特徴です。

CRMを多く活用するのは、セールス部門・インサイドセールス部門、そして、カスタマーサクセス(カスタマーサービス)部門やマーケティングティング部門からセールスプロモーション部門まで多岐にわたります。

自社の営業活動による顧客データ構築を、オンボーディングで実現したいと考えている企業では、CRMの導入を優先すべきでしょう。

CRMの機能や導入メリットなどについての詳細は、以下の記事でも、詳しく解説させていただいております。その記事の中で、現在の営業活動において、CRMが重視されている理由についても、詳しく紹介しているので、ぜひ、併せてご覧ください。

なぜ、なかなかCRMとSFAを、はっきりと正確に認識することができないのか?

その理由の一つは「この2つのツールを連携して使用するシチュエーションが一般的になり、同じ“営業セクション”で活用される機会が増えている」こと、もう一つは、「共通の機能・特性を持っており、CRMやSFAという定義が完全に分離されていないこと」があげられるのではないでしょうか。

現在では、CRMによる顧客情報について、定量的なアカウント情報や商談などの訂正情報を中心において、分析や管理を他部門で共有して行い、SFAの特徴である商談進捗管理、訪問に関してのスケジューリングや売上の予実管理を行い、営業活動のプロセスを一元的に集約して見ることができる・改善できるようにしてソリューションする企業が増えています。

一番明確な共通点は、「データを一元管理できる」「そのデータを自由に活用できる」ということ。このデータ活用により、①改善示唆に使える ②効率化・生産性を最大に近づけることができる ③再現性を持たせてチームを強化できる ④自然な拡がりによる共有と好循環により、活用する部門のモチベーションを上げる。このような効果につながります。

上記のように、一元化されたデータを活用し、業務効率を上げること、その砂金売り上げにも貢献する、その意味においてもSFA/CRMの目指す目的と将来像は一致していると言えます。

営業部門が、もし属人的な能力に強く依存する体質なのであれば、まずは生産性の向上と業務の効率化を図るために、SFAの導入が選ぶべき選択かもしれません。そうではなく、顧客からの満足が低く、高い満足度を優先し大切な顧客との関係性を優先したいのであれば、その関係を構築できるCRMの検討することをお勧めします。

営業活動の中で、自社の売上に直接貢献できる時間は、当然、顧客接触の時間ということになります。みなさんも、NEWS報道やビジネス系の記事などで「日本の生産性の低さ」についてのコンテンツを目にされたことがあるのではないでしょうか。

ある調査機関での調査によると、日本の営業パーソンが「顧客接触≒商談にあたる時間」に使っている時間は、同じく営業を担当する米国の営業パーソンに比べて、40%も少ないという結果(*1)があるそうです。この顧客接触の時間帯を“コアタイム”と呼びます。このコアタイムの営業活動に使える全体の時間に対する割合を増やすことで、営業現場での“真の効率化”が確実に現実的になることは、みなさんにもおわかりいただけるでしょう。

このコアタイムを、営業パーソンに対しての特別なエデュケーション(教育)などを行わずに、向上させる一つの解決策として、SFAがあらためて注目されています。

SFAは、これまでお話をしてきた通り、さまざまな活動支援機能を装備していますので、営業活動における効率化を実現でき、最終的に生産性を大きく向上させる可能性を秘めています。

これは、“顧客接触時間を増やす“という課題に対してのソリューションにとどまらず、働き方改革という社会的課題に対しても、また、年々その厳格化を増していく、企業におけるガバナンスやコンプライアンス強化などに起因する”就業時間の長時間化への打開策“への答えとしても、非常に有益なソリューションといえます。

これらの期待感は、実際のSFAの成長としてあらわれており、IT市場を専門とする調査会社IDC(*2)の発表によれば、SFAを取り巻く市場の成長率は、“年5%”で推移する(2021年までの予測)とされています。

また、異なる側面から今日、あらためてSFAが注目される要因としてあげられるのが、ITの進化があげられます。これまでのSFAは開発時点での基盤が時代背景を反映して、デスクトップ≒PCでの活用を想定しており、社外での活動を主とする営業マンにとって、その使い勝手は必ずしも、ストレスを感じないとものではなかったのも事実です。

しかし、しかし、今日では社外で活動する営業パーソンの現実にあった“モバイル”での利用を想定したツールが標準的なSFAとして台頭しており、ITの進化における恩恵=インフラ整備・ハードとソフトの飛躍的な進化 により、その活用を現実のものとしています。

この変化が、それまで現場の営業パーソンに、SFAを定着させる障害となっていた「SFAの定着」に対してあらたな解決をもたらすことになりました。

具体的なSFAの定着化における、変化としては、①営業パーソンの入力負荷軽減による定着化促進 ②運用面での課題です。当日中に“都度入力”が基本となるSFAですが、社外で主に活動する営業パーソンにとっては、入力のたびにPCを開いて、アプリケーションを立ち上げて・・・これは大きなストレスでした。当然、一度ルール化した程度では運用は定着しませんでした。これが現在の入力(インターフェイス)がモバイルに変わったことで解決されることは、みなさんにもご理解いただけるのではないでしょうか。

モビリティー≒移動・可動のしやすさ。という意味を持っています。

近年の海外のシンクタンクの調査でも、この“モビリティーなSFA”の存在が、営業活動における生産性向上に大きな意味を持つことが、示されています。

A 自社の営業TEAMの臨機応変な対応を可能にすること。これにより、社外にいながら社内での作業効率にも引けを取らない、大胆で自由度の高い作業性の向上を実現し、社外にいながら、会社のアセットとなる大切な顧客との接点情報のリアルタイムなデータエントリーを実現し、常に最新の情報へとその更新を可能にします。

B デスクトップデバイス(≒PCなど)と比較した際に、非常にシンプルかつ最小限の機能構成で構築されており、“操作が直感的行える”という利点から、現場の営業パーソンによるシステム活用率が大幅に向上することが、モビリティーなSFA各社から発表されています。これは、将来的に営業職を担うと想定される“次世代の営業パーソン”への収まり感や定期用のスムーズさにもつながると考えられています。

C 「本質的な“働き方改革”」にも、ダイレクトに貢献できる点。営業パーソンが、「顧客接点」の最大化を実現するための働き方を、本質的に改善できる次世代のセールスファンクションとして、活用することが可能になります。

D 再現性を伴う“勝ちパターン創造”が実現できる点。入力のストレスフリーを実現できることから、CRMや自社顧客情報のあるDBへの入力が完備され、その正確な情報をもとにした分析や改善、また、時期施策への示唆など、TEAMやマネジメントへの好影響も期待できます。定量×定性のオンタイムな情報を使った分析により、企業それぞれの業態や成長フェーズにあった“勝ちパターン”を作り、再現できるSales Transformationを構築することが可能になります。

*1:引用元 http://www.jmac.co.jp/wisdom/marketing/71_1.html

*2:IDC Japan 株式会社

右肩下がりに程近い業績をただ傍観するほかに打ち手を見いだせない、具体的な解決策を欠いた企業が増えているのではないでしょうか。

そのような状況下において、年々複雑化の様相を呈する今日の「営業プロセス」における解決策の選択肢として、また、成果を再現できない営業フローの原因となる、属人化された顧客接点情報の情報分散により、困惑し身動きの取れなくなったマネジメント層の悩みの払しょくもSAFを採用する大きな理由です。

そして、セールスイネーブルメント(成果を出すための部門間の機能横断のしくみを活用して、営業活動全体を最適化すること)が浸透せず、また、そのリソースも時間も限られた状況を打破する最適解として、さらに、激化する競合との具体的な優位性・差別化を営業活動の中に見出す具体的な施策の一つとして、SFAを活用しこれらの問題点を現場のモチベーションを崩さずに解決するために導入しているケースが増えています。

SFAを紹介する記事や文献が非常に増えています。決してSFAはマジックではありません。よって、利用するユーザーの創意工夫や日々の少し努力無くしては、せっかくのツール(システム)も、その高い性能を十分に引き出し、営業パーソンや所属する営業部門に貢献することはむずかしいと思われます。具体的には、日々の活動の中でいかに“マジメ”にSFAの運用を遵守できるかが、SFAの持つ大きなポテンシャルを引き出せるかに比例していきます。大きな成果を打ち出している企業は、このシンプルな“Rule”を守り、そして、常にその活用方法を改善しています。

SFAはあくまで、営業活動を中心にしたい課題をソリューションするためのツール(システム)です。優秀なツールですが、導入したら課題がすぐに解決されるわけではありません。

まずは、自社営業プロセスを俯瞰で客観的に見て、場合によっては、再構築していく必要があるかもしれません。

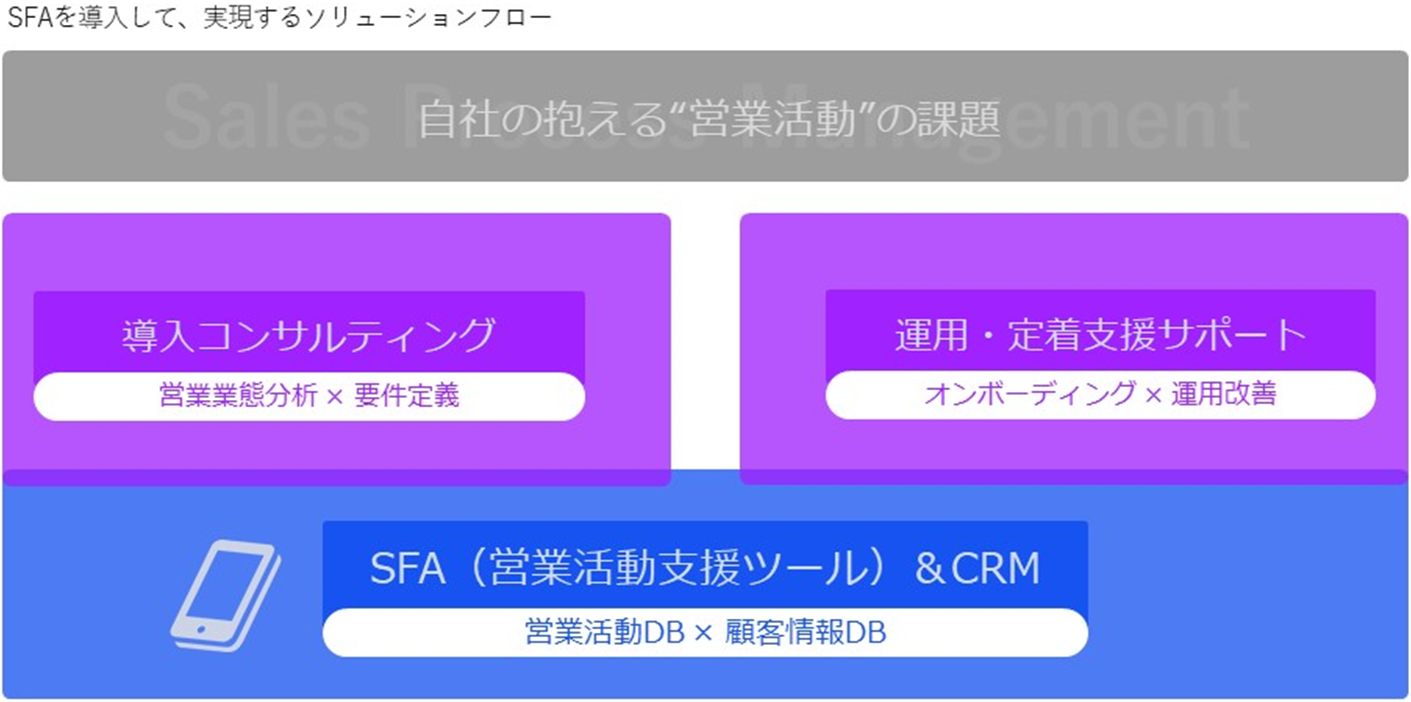

そんな、SFAの導入/導入後のプロセスについて、下記にまとめてみました。

1 SFAで解決したい“目的”を明確にする

まずは、最終的に解決したい目的と、その中間的な指標となるTASKやKPIを混同しないことになります。現場に近いポジションであればあるほど、また、経営の“短期的な指標”に紐付くポジションであればあるほど、この現象は顕著に起きます。

本来は中長期的な指標にたって、可能な限り全社的な経営指標に近い事象を目標に設定すべきです。

「営業目標としてのRevenue(売上)を前年同数の営業リソースにて130%達成」など、が適当でしょう。最終目標を設定したら、そこから、より現場間に近く・具体的に行動に関係を持つ課題へとブレイクダウンしていきます。「顧客訪問数を、残業時間の増加無く、効率化して140%UP!」などがそれにあたります。

2 現場視点で“入力のしやすさ”にこだわる

なぜ、入力にこだわる必要があるのか。実はSFA導入でのうまく定着できない、1番の理由に挙げられるには、「現場での入力のしにくさ」という事実があるからです。多機能で現在のSFAはシームレス連携や高度なデータの可視化機能など、SFAの担当創成期とは比べ物にならないほど、高性能になっています。

一方で、現場での“使い勝手”については、ツール(システム)の性能による影響は思いのほか少なく、かえって多機能になったシステムによって、操作の煩雑さを生んでしまうことも多々あります。現場の操作性を大きく左右するのは、UI/UXといわれる「画面の構成・design」また「望む操作をいかに直感的かつストレスなくできるか」というツールの構成要素がとても大きな要素になります。機能や連携性といったスペックだけでなく、現場の営業パーソンを交えて、実際のツールを試用してみる・既に導入している企業の事例を見るという現場主義の事前調整をすることが重要です。

3 最終目的を共有したうえでのサポートが受けられること(vendor/maker)

よく聞くお話として、導入時には積極的にサポートしてもらったベンダーさんから、運用開始後に適切なアドバイスやMTGの機会がもらえず、現場で使用していく中で出てくるペイン(課題)について、相談ができず改善が進まないということです。

折角、社内を説得して運用が開始されても、導入時点に見えている課題は、いうなれば“氷山の一角”であり、最終目的に対する本当の課題は当然運用を始めてから見えてきます。

このフェーズで、相談できる相手(ベンダーさんなどからのサポートなど)が得られないということはある意味、主目的に対して致命的な事象です。ぜひ、導入前に運用開始後のサポートについて、「どのようなサポートが誰からどのように受けられるのか」「また、そのようなノウハウを企業としてどの程度経験しており、サポートを受けるチャネルや対象となるスタッフのキャリア」についても確認をしておきたいものです。

ヒューリスティック(人の思考)な感覚はとても重要になってきます。SFAとなれば、営業パーソンにとっては、ほぼ毎日そのインターフェイスを見ることになります。初見で複雑すぎる印象や、操作感にストレスを感じる“顔つき”をしたものでは、その先の操作がスムーズに進むことはあまり期待できないでしょう。

自社のSFAに関与するメンバーにとって、フィットするサポートを受けることができるかという点です。前項でお話しした通り、「正念場」は導入した後の運用フェーズです。そのフェーズでの適切なタイミングで適切な粒度のサポートは、もちろん、進捗が思わしくない時のリカバリーについてのノウハウについても確認を事前にしておきたいものです。

重要なのは、自社のメンバーと“目線を同じく“して、対応ができるということになります。

現在各社とも、様々な実績を提示しています。よくその指標となるのが「導入実績」ですが、各社の立ち位置によっていろいろな表現ができるのが「導入実績」でもあります。例えば、無償でアプリをダウンロードしてもらい、導入実績が多いように表現をする企業や、企業規模の大きな資本力のある企業では、設立来の合計数をすべて加算する方法で、“現在はアクティブでない顧客”も数に含んで表明しているケースもあります。

SFAが中期スパンで、導入後に改善を経て、時差にフィットした運用にしていくことはすでにお話しした通りですが、それを踏まえたうえで重要といえる要素は、当然「個社別のツール継続率」ということになると思います。

ぜひ、これから導入を検討されている方も、既に導入しているが運用に躓きを感じていらっしゃる方も、ベンダー様の担当者に投げかけてみてください。

いくつかの成功するための指標とあげてみましたが、これらに共通するポイントは、“常に真摯な姿勢が貫かれているか”という、企業マインドに起因する企業の持つpurpose(パーパス)です。

もう一つの重要なポイントが、「導入事例」になります。

ご導入いただいた企業様の見解を、載せることが事例ではなく、その記事を見ているユーザーが見たいもの、今回のケースでは「営業セクションのユーザー」が主として、活用するツール(システム)ですので、当然、ユーザーにとっての最終目標であるRevenue(売上)に集約するメソッドがあり、また、納得性の高いロジックが明記されていることが重要です。そして、その成果がどの程度「そのツール(システム)」によって、達成されたのかが理解できるように論拠にも言及したものであれば、申し上げるまでもなく、見ているユーザーにとっては納得性の高いものでなければなりません。

ぜひ、上述のポイントを踏まえて、選考に入っているツール(システム)の導入事例を読んでみてください。必ず、それまで見えてこなかったヒントが見つかるはずです。

こちらも、さまざまなベンダーさん、メーカーが自社ツールを含めた形で記事や資料を掲載されています。ぜひ、一つの記事だけでなく複数の記事、さらに、すでに利活用されている実ユーザー様の意見、また、ニュートラルな立ち位置(直接的な利害がない立場)にあるメディアや信頼できる方の助言などを、複合的に収集してみてください。

地味なポイントですが、非常に有効な手段です。

SFAとCRMは、相互に連携させることで、より高い効果を発揮するシステムです。

たとえば、精度の高い位置情報を活用した機能を併せ持つ「UPWARD」は、CRMである「Salesforce」とのシームレスな連携が可能で、双方の機能を組み合わせて使うことにより営業効率化をより強化することができます。詳しくは、下記の別ページをぜひご確認ください。

CRMとSFAを統合して活用できる製品は少なくありませんが、最終的にSFAがいいのかCRMがいいのかという議論ではなく、明確な目的を持ち、どんな改善をしていきたいのかを十分に議論すべきです。

そのうえで、その解決にどのツール(システム)が自社にあっているのかを考えると導入後の役割や、そのツールで何に活用したいのかはおのずから見えてくるでしょう。

そして、最終的には“自社のビジネスがどこまで拡大するか”について、実際の運用後に検証を行い、ツール導入後にも大なり小なりの運用・活用改善をすべきです。

「Salesforce」を導入してから、まだまだ、活用効率を上げていきたいと考えている方や、さらに営業効率化を進めていこうと、導入を考えていらっしゃる方にも、ぜひ一度確認してもらいたい営業支援ツールです。SFAとCRMを連携して活用して営業生産性を上げる。ぜひ、おすすめです。

「UPWARD」の詳しい機能

まとめ:SFAは営業活動を支援する「営業活動に紐付いた活動支援ツール」。CRMは顧客データなどの管理を効率化する「顧客関係性を管理する管理ツール」です。機能が似た部分もありますが、活用の目的は異なります。

SFAとCRMにはいくつかの共通点はありますが、活用されるシチュエーションは大きく異なります。

また、「どちらのツールが優れている」という論点ではなく、自社の課題や営業の体制や業態にあわせて、自社の課題にあったツールを選択することが大切になります。

経営目的に合致するのであれば、すぐにでも導入を検討するべきでしょう。一方で、高度で機能的なツールであるがゆえに、営業の現場に定着をさせるというハードルは決して低くありません。

ツール(システム)の導入は目的ではなく手段であることという初心を忘れずに、適切な導入コンサルティングやアフターフォローなどの点もしっかりと検討して、自社にFITするツール(システム)選択をしていただければと思います。

現在のSFA・CRMは、もとても多機能なものが多くなっており、この先の「5G」「IoT」「AI」といった、次世代に営業活動でのビジネス活用があたりまえになると考えられている、その新しいIT活用も考えると、さらに高いレベルの機能を持ったSFA/CRMの進化系ツールの登場も予想に難くありません。

"UPWARD"について資料をダウンロード

以下のフォームにご入力いただくと、ダウンロードURLを記載したメールをお送りします。